人は、何かを目にした瞬間、心がざわつくような――そんな「ドキドキ」を感じる瞬間があるのでしょうか。

誰もが等しく感動するものなら、それは人類共通の感性でしょう。

けれど、ある光景や出来事を前にして、心が特別に反応する感覚が自分だけに、あるいは限られた少数の人に宿るものだとしたら?

それは「個のドキドキ」であり、自分自身にとって大切にすべきサインなのかもしれません。

私は、「水たまり」に心が騒ぎます。

それは、小学生の頃の記憶から始まりました。

当時、動くものがたまらなく好きだった私は、学校の帰り道、住宅街の片隅に残された森のような空き地で、直径5メートルほどの水たまりを見つけました。

その水たまりには、ザリガニがいたのです。

けれど、そこは高学年のお兄さんたちの聖域でした。

私は仕方なく、まわりに点在する、もっと小さくて濁った水たまりに手を突っ込んで探ってみました。

そして、奇跡のように、ザリガニを見つけたのです。

そのザリガニを家に持ち帰れば、母に怒鳴られるのは目に見えていました。

しかたなく、その小さな命を水たまりに戻し、名残惜しさに胸を引かれながら家へと帰りました。

翌日、胸を高鳴らせて同じ水たまりを見に行きましたが、水たまりの中にザリガニの姿はどこにもありませんでした。

あの興奮と落胆。その体験が、私の心に「水たまり=可能性の源泉」という印象を刻みつけたのだと思います。

年月が経ち、あの場所には一軒家が建ちました。けれど、水たまりを見るたび、私は今もドキドキします。

アマゾンを友人と旅したときも、雨でできたぬかるみの中に、何が潜んでいるのかと胸が躍りました。

NYのアスファルトの隙間に溜まった雨水でさえ、心のどこかが反応してしまうのです。

「これはさすがにおかしいかな」と思いながらも、止められない感覚があります。

私が34歳で日本に帰国し、日本の渓流でフライフィッシングを始めたときも、まさにそうでした。

流れのすみ、誰も目を向けないような浅瀬の陰。

「まさか、こんな場所に魚なんているはずがない」

そう思いながらも、私はそこにフライを落とさずにはいられませんでした。

それは、確率や効率では測れない、「心が騒ぐ」場所への無意識の探求だったのです。

ほんのわずかな確率で魚が食いつくことがありました。

そんな瞬間が、さらに私を「水たまり愛好家」へと進化させたのです。

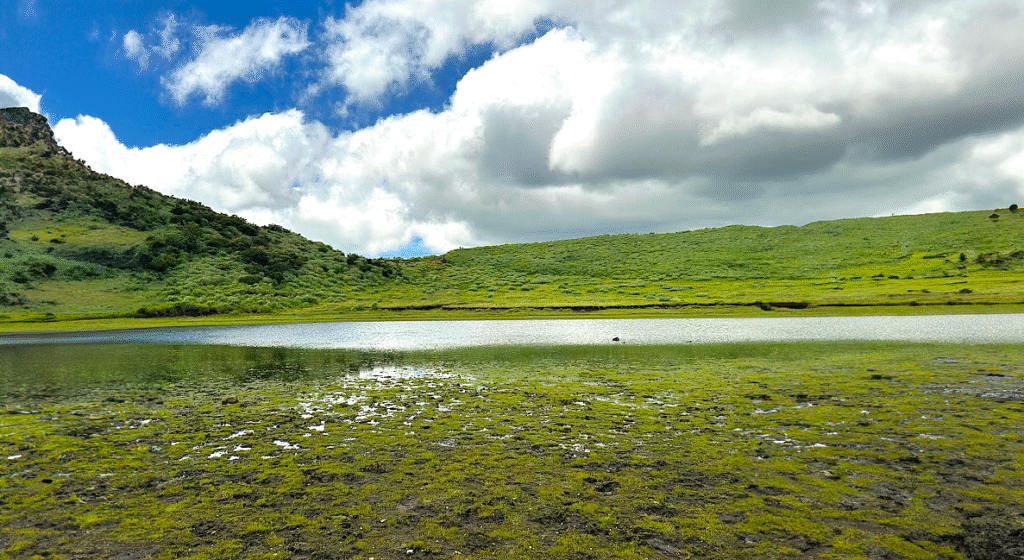

先日、阿蘇を旅したときにも、広々とした牧場に大きな水たまりがありました。

「ああ、ここにも何か生き物がいそうだ」

胸が高鳴りました。けれど、それは「お兄さんたちの」「おとなの」水たまり。

私は、むしろその周囲にいくつも点在していた、小さな水たまりたちに心惹かれました。

最近では、都市部では水たまりを見る機会すらありません。

けれど、自然の中に戻れば、いたるところにあのドキドキが待っています。

誰もが通り過ぎてしまうような小さな水たまり。

けれど、私にとっては、それは冒険の入り口であり、記憶の扉であり、未来への想像を掻き立てるスイッチでもあるのです。

「水たまり」という存在が、私にとってだけ特別に何かを見つけられそうと感じさせるのは、おそらく私にしか作用しないaffordance(アフォーダンス)なのでしょう。

こんなにも安上がりで、こんなにも心を満たしてくれるものが、私の人生にはあるのだな、と幸せに思うのです。

たとえそれが、水たまりであっても――。

そこに人生の宝物を発見するような心で世界を見つめていたいと思います。